|

|

---竜にちなむ魚たち---

海とその生物にまつわる名前の由来についてお話ししましょう。

今回は、本誌の第50号を記念して、今年の干支である辰、竜(龍)にちなんだ魚をご紹介します。

まず、皆さんが思い浮かべるのはタツノオトシゴ(トゲウオ目ヨウジウオ科タツノオトシゴ属に分類される魚の総称、英名:Seahorse)ではないでしょうか。

外見が想像上の動物である竜によく似ているため、「竜の落とし子」と言いますが、英名が示すとおり、馬の顔にも似ており、日本でもウミウマ、ウマノカオなどと呼ぶところがあります。

この魚は主に熱帯・温帯沿岸の浅瀬の海に生息し、海藻に尾を巻きつけ、直立して泳ぐ、いささか魚離れしたユーモラスな姿が印象的です。しかも、メスの生み付けた卵をオスがお腹の袋(育児嚢)で育て、苦労して親とそっくりな仔魚を「出産」します。竜に似合わぬやさしいイクメンパパ振りではありませんか。

なお、近縁種にはタツノイトコ、タツノハトコなどという魚がいます。

さて、次にご紹介するのは世界の珍味キャビアで有名なチョウザメ(チョウザメ目チョウザメ科の魚の総称、英名:Sturgeon)です。この仲間は、北半球の北回帰線以北に広く生息しています。体重1.5t以上、体長5メートル以上にも及び、寿命も150年を越える大型の種もいます。

名前は体表の硬い鱗(ウロコ)が蝶の羽の形で、姿がサメに似ていることに由来しますが、サメの仲間ではありません。淡水産と海産がいますが、海産はサケのように産卵のため、生まれ故郷の川を遡ります。

世間では、困難な局面を突破すれば立身出世ができる関門のことを「登竜門」と言います。

この中国の故事の元となったのが、黄河上流の難所である急流(竜門)を上るチョウザメの姿であったとの伝承です。よって、「竜魚」、また、「生きた化石」とも呼ばれます。

ちなみに「滝」という字にもちゃんと「竜」が入っています。

しかし、その後どういう訳か、いつしかチョウザメがコイに主役の座を譲り渡し、やがて日本では江戸時代以降に、庶民の間で「鯉のぼり」の風習が広がりました。

|

|

わずかな文句や物事を補うことで、全体が引き立ち活気づくこと。また、肝心なところに手を加えて、物事を完全なものにすること。いわゆる「画竜点睛」。

中国の張という優れた絵師が、壁画の竜に瞳を描き入れたところ、雷鳴電光と共に昇天したとの故事による。

気質や性格を同じくする者は、お互いに引き付け合うこと。また、立派な君主の元には、立派な賢臣が出て君主を助けること。

目上の人などの触れてはならないことに触れ、相手の怒りを買うこと。逆鱗とは竜のあごの下に1枚だけある逆さに生えた鱗のこと。竜はこれに触れられると激高し、触れた者を即座に殺すと言われる。

池の中に潜む竜は魚とは違い、いつか時機を得ればそこを抜け出し、雲を呼んで天に昇るということから、英雄は機会をつかめば必ず世に現れることをいう。中国の三国時代に呉の周瑜が蜀の劉備を評して言った言葉。

天空を翔る竜と、地で吠える虎との最強の戦い、すなわち実力が伯仲した優劣つけがたい強豪同士の対決のこと。

| CO2が海洋生物に及ぼす影響(5) |

海洋酸性化は、大気中のCO2濃度が増加し、増加したCO2が海に溶けこみ、化学反応により海水のpHが下がることを意味します。海洋酸性化を水槽内で模擬して、海の生物への影響を調べるにはどのようにするのでしょうか。

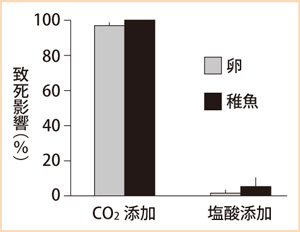

海水のpHを下げるにはCO2を加えることのほか、塩酸や硫酸などの「強酸」を加えてもpHを下げることができます。しかし生物にとっては、CO2でpHを下げた時と塩酸などの強酸でpHを下げた時では、大きな差があります。通常の海水のpHは8.1程度ですが、海水のpHが5.9になるようCO2あるいは塩酸を加えそれぞれの水槽の中にマダイの卵と仔魚を入れると、卵も仔魚もCO2でpHを下げた方で影響が大きく出ました。この例ではpHを極端に低く設定してみた例ですが、海洋酸性化を模擬する実験では自然界と同じく、CO2を使ってpHを調節する必要があります。

(事務局 研究企画グループ 吉川貴志)

(Kikkawa et al. 2003より改変)

CO2あるいは塩酸を添加してpHを5.9に調節した海水に

マダイの卵と稚魚を24時間収容した時の致死影響(死亡率)の比較

|

|

|